Di hari terakhir DIY Talks, yang diadakan hari Sabtu, 29 Oktober 2011, kami membahas tata kota (urban planning), dengan memfokuskan pada pertanyaan: tata kota seperti apa yang dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan komunitas kreatif secara berkelanjutan (sustainable)? Panelis hari itu adalah Gunawan Tanuwidjaja dari UK Petra, Anas Hidayat dari Republik Kreatif, MADcahyo dari noMADen, Wahyu Setyawan dari arsitektur ITS, dan Iman Christian dari Bappeko (Badan Perencanaan Pembangunan Kota).

Setelah moderator malam itu, Goya Tamara dan Hermawan Dasmanto dari ARA studio memperkenalkan masing-masing pembicara, sesi dimulai dengan presentasi dari MADcahyo. Beliau memberi kita sedikit paparan historis mengenai perkembangan kota Surabaya. Merujuk pada buku Howard K. Dick, Surabaya, City of Work: A Socioeconomic History, 1900-2000[1], MADcahyo menunjukkan bahwa memang secara historis Surabaya dibangun sebagai kota perdagangan, kota kerja, kota industri. Kota ini sebenarnya tidak dirancang sebagai kota singgah. Di awal abad ke-20, perancangannya tidak bisa mengimbangi laju perkembangannya yang begitu cepat.

[nggallery id=19]

MADcahyo kemudian menunjukkan bagaimana karena tidak ada perencanaan yang baik, lahan tinggal menimbulkan banyak permasalahan di Surabaya. Banyak status tanah yang tidak jelas, dan di sela-sela hunian yang (tampak) tertata, hampir selalu dijumpai kampung-kampung yang nyempil di antaranya.

Kampung sebagai Creative Hotspots

Menurutnya, potensi kampung-kampung ini perlu digali sebagai pusat-pusat (hotspot) kreatif. Apalagi, mengingat saat ini, kampung-kampung itu terus menerus menua. Dalam artian, anak-anak mudanya keluar dari kampung, dan tidak lagi tinggal di dalamnya. Kampung perlu dirancang supaya tetap menarik ditinggali tenaga-tenaga kerja muda dengan peremajaan infrastrukturnya.

Dari pemetaannya dalam presentasinya, MADcahyo menunjukkan bahwa selain kampung makin terdesak, jaringan transportasi antar kampung pun kurang terjalin dengan baik. Akses sering terbatas, atau harus menempuh jalan yang cukup jauh. Ketidakterhubungan ini sangat membatasi komunikasi, transportasi, dan pada akhirnya kemungkinan-kemungkinan untuk berkolaborasi.

MADcahyo juga memberi pemetaan perbandingan ruang “produktif” dan ruang “konsumtif”. Ruang “produktif” di sini didefinisikan sebagai ruang-ruang publik yang memungkinkan pengunjungnya untuk mencipta dan berkarya, seperti perpustakaan, galeri, dan ruang terbuka hijau, sementara ruang “konsumtif” adalah ruang-ruang yang lebih mendorong kegiatan konsumtif seperti pusat perbelanjaan dan mall. MADcahyo menggunakan Surabaya Book Map yang telah diluncurkan C2O April lalu (bisa diunduh di : http://c2o-library.net/bookmap/ ). Sebenarnya penyebaran ruang-ruang produktif dan konsumtif cukup merata, tapi memang dari segi visibilitas dan kekuatan ekonomi, ruang-ruang produktif ini sangat kurang.

Arsitek muda yang baru saja pulang dari presentasi bersama di Indonesian Architecture Week di Tokyo ini kemudian memberi contoh kasus Yokohama.

Jadi Yokohama itu punya Yokohama Creative City Center. Pemerintah Yokohama sadar, bahwa kalau kota itu ingin menjadi sesuatu, harus by design, harus dirancang, harus ada perencanaan, dan itu harus dijaga kontinuitasnya, antara satu pemerintah dengan pemerintah berikutnya. Jangan seperti Indonesia, ganti walikota, ganti presiden, ganti kebijakan.

Dengan mengambil model creative city dari Inggris, dibentuklah Yokohama Creative City Center. Ini berfungsi sebagai lembaga intermediasi resmi, yang mempertemukan pemerintah, bisnis, dengan komunitas, dan berisi orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya. Jadi ada kerjasama antara dunia kapitalisme raksasa, pemerintah, dan komunitas.

Selain itu, juga ada program artist in residence, yang memanfaatkan kreativitas seniman untuk berkontribusi dalam perkembangan kota. Studio, perpustakaan, café dan lain-lain dibangun untuk mengakomodasi pertemuan, dan daerah-daerah “kumuh” juga direnovasi, atau “diremajakan”, untuk menarik pengunjung.

Peran pemerintah dalam perencanaan dan pembentukan kota

Iman Christian dari Bappeko (Badan Perencanaan Pembangunan Kota) Surabaya menayangkan presentasinya mengenai rencana pembangunan Surabaya. “Sering teman-teman dari komunitas kreatif itu anti pada pemerintah. Kami dari pemerintah sebenarnya ingin membantu, tapi kami juga perlu tahu bagaimana kami bisa memfasilitasi dan bersinergi.”

Karena presentasi yang dibawa Iman cukup besar, ada kesulitan teknis dalam membuka filenya. Sesi kemudian diisi dulu dengan sedikit tanya jawab. Iman mengakui bahwa pemerintah memang sangat membutuhkan masukan dan partisipasi aktif komunitas dan masyarakat untuk membentuk perencanaan yang kondusif.

Pemerintah juga mengakui kelemahannya dalam grand design dan SOP. Selain itu memang tidak ada yang bisa diandalkan dari segi pariwisata dibandingkan dengan kota lain seperti Lamongan, misalnya.

Memang, pemerintah harus play it safe, agar sesuai, “on track” dengan perencanaan yang dibuat setahun sebelumnya, tapi di sisi lain mereka juga harus berinovasi. Kuncinya adalah bagaimana menjaga keseimbangannya, dan menyesuaikannya dengan perencanaan dan anggaran yang ada. Jadi, harus ada antisipasi di awal.

Lalu, mengenai city branding dan pembentukan identitas kota, apakah tidak ada rencana membentuk lembaga semacam itu di Surabaya, yang mempertimbangkan identitas kota dan perencanaannya dengan bersinergi dengan komunitas dan bisnis? Iman mengatakan bahwa ada rencana pembentukan tersebut, dan mereka baru saja melakukan studi banding di Amsterdam bersama Freddy Istanto dari Surabaya Heritage, dan sekarang sedang sibuk kerja sama dengan Brazil. Iman kemudian juga menunjukkan slides-slides rencana seperti pembentukan theme park yang akan melibatkan reklamasi tanah, dan sebagainya. Ada juga rencana revitalisasi kota tua yang harus berjalan bersandingan dengan pembangunan yang semakin cepat.

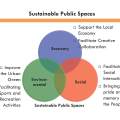

Sustainable Public Spaces of Surabaya

Gunawan Tanuwidjaja dari Arsitektur UK Petra kemudian memberi presentasi bagaimana membuat ruang publik yang sustainable dan merespon kebutuhan masyarakat Surabaya. Misalnya, Surabaya dengan cuacanya yang panas menyukai budaya cangkruk dan ruang terbuka. Merujuk pada Jane Jacobs, dia tidak setuju dengan sistem master planning yang kemudian “memaksakan” secara horizontal ke bawah. Tidak bisa semuanya kemudian diatur dari atas dengan sistem top-down. Pertanyaannya adalah bagaimana dalam perancangan lingkungan dan bangunan, kebutuhan ini terfasilitasi, sekaligus juga memberi ruang yang cukup cair bagi mereka untuk bergerak. Jadi di sini perlu dipertimbangkan bagaimana desain dan perancangan mempengaruhi kawasan yang lebih luas, di luar bangunan dan kawasan kita sendiri.

Dalam pembuatan grand design, yang perlu diperhatikan adalah sistem pengaturan koridor-koridor tertentu. Misalnya, di C2O yang merupakan perpustakaan, boleh melakukan aktifitas-aktifitas industri kreatif, tapi tidak boleh industri berat yang menimbulkan keramaian dan polusi. Perencanaan seperti ini tidak bisa hanya melibatkan pemerintah dan desainernya, tapi juga harus melibatkan warga. Jadi mungkin ke depannya, rencana-rencana masa depan ini bisa dielaborasikan dengan workshop yang melibatkan warga setempat melalui participatory planning sebagai strategi yang lebih baik. Rencananya pun tidak harus satu saja, tapi bisa ada beberapa alternatif. Selain itu, juga sangat diperlukan sosialisasi yang terus menerus. Karena memang sering informasi mengenai fungsi dan nilai-nilai bangunan sejarah, acara-acara di Surabaya, ini tidak dikomunikasikan dengan baik, atau aksesnya sangat terbatas.

Menurut Gunawan, ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam pembentukan sustainable spaces: ekonomi, lingkungan dan sosial. Sustainable itu bisa merangsang ekonomi lokal secara berlanjut, memfasilitasi kolaborasi kreatif lintas komunitas, dan memperhatikan lingkungan dengan menghijaukan kota dan memberi ruang untuk aktivitas. Beliau memberi contoh Taman Bungkul, yang bisa dipakai untuk acara musik, olah raga, transaksi ekonomi (PKL). Kemudian, beliau juga memberi contoh JakArt untuk kolaborasi kreatif multidisiplin. Ada berbagai ekspresi yang bisa diwadahi dalam kota kreatif, dan tentunya tidak harus satu bidang.

Saat ini Taman Bungkul pun tampaknya sudah melebihi kapasitasnya karena semua orang kemudian menjadi terpusat ke Bungkul. Perlu disosialisasikan juga guna taman-taman lain yang telah dibangun kepada warga sekitar. Beliau kemudian memberi contoh kasus di Singapura bagaimana ruang-ruang “sisa”—ruang-ruang di pinggir sungai yang disebut sebagai drainage reserve—dimanfaatkan ulang. Jadi mungkin hal-hal seperti ini bisa dikembangkan juga di Surabaya. Di pinggir sungai, selain untuk drainase, juga bisa dikembangkan untuk bersepeda. Sayangnya memang ruang-ruang yang ada saat ini belum terencana dengan baik. Di Singapura, integrasi ini dilakukan dari tata air, transportasi, settlement, industri (terutama industri berat yang dialokasikan di daerah barat, menghindari populasi umum). Sayangnya penggunaan atau konservasi tempat-tempat “sisa” atau gedung-gedung lama juga tidak bisa semudah itu dilakukan di Surabaya, karena ternyata biasanya banyak konflik internal kepemilikan tempat.

Menjadikan Kota Kita melalui mural

Wahyu Setyawan memberi contoh program-program pembuatan mural di Amerika, terutama Philadelphia dan New Orleans. Philadelphia, yang di tahun 1980an adalah kota yang lesu dan tidak aman, atas inisiatif pemerintah, masyarakata dan swasta membuat kota ini di akhir 1990an menjadi salah satu kota yang paling bergairah. Salah satu caranya adalah branding kota melalui mural.

Pembuatan-pembuatan mural ini melibatkan tidak hanya seniman, tapi juga mengajak berunding komunitas sekitar, dengan perencanaan yang lama dan intensif. Ada komitmen dan kerjasama antara pemerintah, warga dan swasta. Ukuran mural-mural ini raksasa, dan bertahan bertahun-tahun, tidak hanya sebentar untuk kemudian diganti. Penggambaran diolah dan menampilkan hal-hal dan karakter-karakter lokal. New Orleans yang dikenal sebagai kota kelahiran Jazz, tertuang dalam branding kotanya.

Sekarang, pertanyaannya adalah, apa yang perlu dilakukan? Pertama, menurut Wahyu, adalah komitmen kerjasama antara pemerintah, swasta, dengan warganya. Kedua, berangkat dari hal-hal dan keunikan-keunikan yang sudah ada di sekitar, tidak perlu mencari-cari atau membuat-buat dari luar. Kemudian ketiga, memperbanyak tempat-tempat di mana masyarakat bisa bertemu dalam ikatan sosial, budaya dan ekonomi. Keempat, kita perlu menikmati kota dengan pergerakan yang “lambat”, karena menurutnya, kita akan keluputan banyak hal ketika kita begitu tergesa-gesa mengejar “modernitas” dalam alur yang begitu cepat dan tidak memperhatikan sekitar. Di sini beliau mengangkat lagi kasus kampung di Surabaya yang sebenarnya cukup dikenal di mancanegara karena keberhasilan penataannya.

Surabaya sebagai kota distributor, kota “makelar”, tapi semrawut?

Anas Hidayat mengkritisi bagaimana kota Surabaya, sebagaimana disampaikan oleh MADcahyo sebelumnya, memang merupakan kota distributor, kota makelar. Dalam prosesnya, ini kemudian kerap menekan dan menyingkirkan ruang-ruang marjinal. Sementara untuk konservasi bangunan lama, ada kecenderungan untuk “ngelap-ngelap guci lama”, mengagumi warisan-warisan dari masa lalu (terutama berkaitan dengan gedung-gedung kolonial), tapi tidak ada usah untuk berbuat apapun, atau bahkan, membuat guci yang lebih baik. Beranjak dari “ngelap-ngelap guci” ini, salah satu pengunjung, Firman, juga menyatakan bahwa ada baiknya memang pembangunan tidak berlandaskan sentimental nostalgis saja, tapi berdasarkan pemikiran untuk perkembangan yang berkelanjutan. Juga perlu diperhatikan untuk tidak sekedar menjual “kemiskinan” sebagai tontonan.

Antonio Carlos kemudian mengkritisi, bahwa dalam perancangan grand design, harus berangkat dari “jati diri” kota Surabaya, jangan merasa minder atau sekedar mengekor kota-kota lain.

Nah, jati diri kita apa, kota Surabaya ini? Kalau memang kota makelar, why not? Apa salahnya dengan makelar? Kalau kita lihat sejarah, kota-kota besar berkembang, Byzantium, itu adalah negara jaya karena mereka adalah penghubung perdangan Barat dan Timur. Makelar, mereka. Apa salahnya? Singapura, itu mbok-mboknya makelar.

Sehingga kalau memang kota Surabaya adalah kota perdagangan ya bangunlah infrastruktur dan fasilitas untuk perdagangan. Dari pusat perbelanjaan, gedung-gedung bersejarah, wisata kampung, hingga kulinernya. Kalau capek belanja, bisa ke kota tua, mau ketemu client, bisa sambil makan-makan. Jadi, bangunlah dari satu jati diri itu.

Lalu juga, jangan mencari-cari dari luar, jangan tidak ada lalu diada-adakan, buang-buang tenaga buang-buang duit. Apa yang sudah ada, ayo digarap, itu jauh lebih mudah. Saya pernah diundang untuk pelaksanaan unit pariwisata. Dari mangrove, mereka bilang, “Kami akan membuat taman rekreasi di mangrove (bakau) dengan lampu-lampu dan segala macam…” dan yah saya hahaha…

Yah, saya berkata, jangan berpikir kalau wisata itu harus ada lampu-lampu, harus rame, harus gegap gempita. Contoh kasus di Amerika Selatan, ada wisata melihat migrasi ikan paus, dan itu adalah wisata yang sangat tenang, tidak boleh ribut, tidak boleh mengeluarkan suara perahu. Kapalnya harus tenang, didayung pelan, tidak boleh pakai mesin.

Kita juga sekarang ngomongnya, wah, wisata bahari Lamongan. Batu Spectacular Night. Liat saja lima tahun lagi, itu turis-turis bakal muak. Kenapa? Theme park lagi, theme park lagi. Nggak ada yang lain! Kita menjadi gagal karena kita tanpa berpikir panjang mengekor apa yang kota lain lakukan. Jadi berangkatlah dari jati diri Surabaya. Nah, sebenarnya, sudah ada nggak sih jati diri itu?

Kurangnya sinergi antara pemerintah, swasta, warga dan pendidikan

Slamet Abdoel Sjukur juga cenderung pesimis dengan kebiasaan pemerintah untuk membuat berbagai master plan, tapi tidak bisa konsisten dalam penerapannya. Misalnya, akhir-akhir ini makin banyak pembuatan trotoar yang bagus, tapi ini bertentangan dengan perlebaran jalan, sehingga akhirnya makin banyak sepeda motor yang naik ke trotoar dan akhirnya juga membuat trotoar tidak aman untuk pejalan kaki. Ini juga berujung pada kegagalan pemerintah menyediakan transportasi umum yang baik. Pada akhirnya masyarakat sendiri jauh lebih kreatif dalam menghadapi berbagai permasalahan. Tapi dampaknya, kreatif sendiri, dan transportasinya pun menjadi kacau. Slamet menceritakan sudah dua kali ditabrak di trotoar, dan kalau dia jalan di kampung, berulang kali dia diklakson di jalan.

Terkait dengan peningkatan jumlah sepeda motor, para pembicara juga mengatakan bahwa ini tidak terlepas dari kepentingan politik dan ekonomi yang lebih luas (nasional dan internasional). Tidak bisa disangkal, bahwa banyak penelitian urban, didanai oleh perusahaan-perusahaan Jepang. Ujung-ujungnya adalah peningkatan bisnis otomotif Jepang. MADcahyo menambahkan bahwa di Jepang sendiri, mobil dan motor sendiri tidak memadati jalan. Di sana yang dibangun adalah transportasi umumnya, sementara kendaraan-kendaraan yang mereka produksi kebanyakan malah diekspor ke luar.

Sementara mengenai transportasi umum, tidak bisa disangkal bahwa sistem transportasi umum Surabaya memang tidak sebanding dengan banyak kota besar lainnya di Indonesia. Busway memang pernah digagas, tapi akhirnya tidak jadi dilakukan. Tram dan MRT sedang direncanakan untuk dibangun di Surabaya. Tapi sayangnya, transportasi yang sudah ada seperti angkot dan bis umum, tidak direncanakan untuk dikembangkan rute dan pelayanannya karena sistemnya by demand, sementara dinilai demandnya memang rendah dan terus menurun. Ini belum membahas tenaga kerjanya (pengemudi). Mungkin ini berarti kita harus mengkampanyekan penggunaan transportasi umum?

Ketidakterhubungan ini tidak hanya terjadi pada sistem transportasi. Dalam penggunaan ruang publik untuk pameran, terutama dalam kasus Balai Pemuda, komunitas seniman dan desainer sering mengeluhkan bagaimana mereka sering dipersulit dalam pembuatan acara oleh wakil-wakil pemerintah. Misalnya, meskipun acara sudah dipesan jauh-jauh hari, tiba-tiba sewaktu hari H-nya, ruang diberikan pada acara lain yang lebih menghasilkan (biasanya pernikahan). Tidak jarang, seniman dibebani biaya sewa yang memberatkan. Ini ternyata juga dikarenakan adanya target nominal yang perlu disetor kepada pemerintah lokal. Selain itu, tidak semua ruang publik adalah milik pemerintahan kota—ada yang milik pemerintah daerah, dan mereka semua punya kepentingan masing-masing.

MADcahyo menutup diskusi dengan melemparkan kemungkinan dibentuknya satu lembaga yang dapat menjembatani lembaga pemerintah, swasta, pendidikan dan warga agar kebijakan-kebijakan yang dibentuk juga lebih jelas dan tidak serba tanggung. Dengan otonomi daerah, setiap kota sebenarnya diwajibkan masing-masing memiliki master plan. Tapi pemikirannya masih sekedar projek jangka pendek, pokok diadakan aja. Lembaga ini bisa berfungsi menjaga keberlangsungan pembangunan, dan juga mencegah pergantian atau perhentian pembangunan ketika pemerintah berganti. Sayangnya karena acara selesai jauh melewati batas waktu, akhirnya rencana pemutaran Visual Acoustics tidak sempat kami putar.

[1] Buku yang sangat menarik, dan kami rekomendasikan. Tersedia di C2O. Surabaya pernah menjadi kota terbesar dan terpenting di Hindia Belanda di awal abad ke-20, bahkan dibandingkan Batavia yang sepi, Surabaya merupakan pelabuhan penting di Asia modern sejajar dengan Kalkuta, Rangoon, Singapura, Bangkok, Hongkong dan Shanghai. Tapi perkembangan Surabaya kemudian terpuruk dengan jatuhnya industri gula.

Leave a Reply